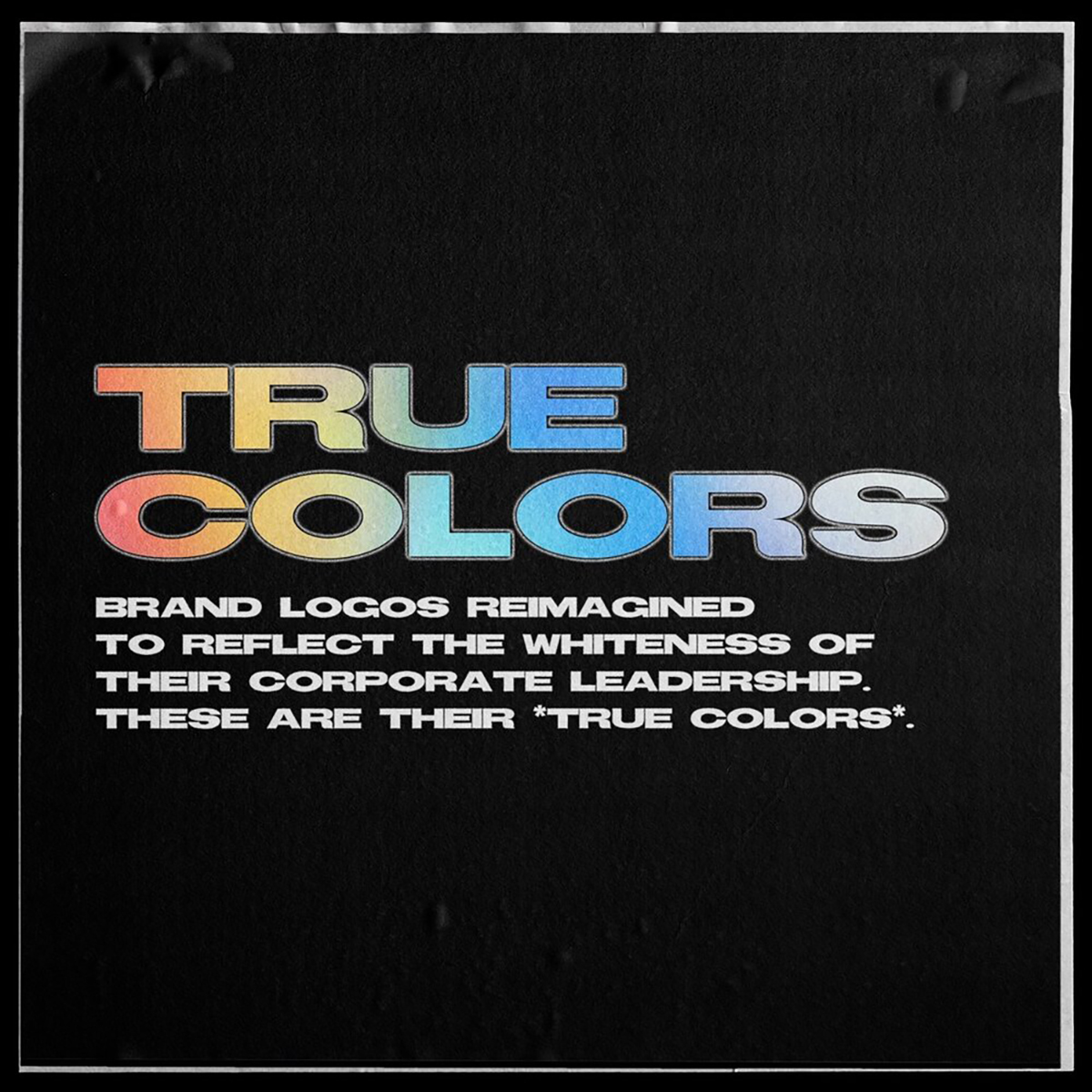

E se i loghi dei brand più noti riflettessero cromaticamente il colore della pelle dei propri vertici aziendali? A interrogarsi provocatoriamente è Eleonor Rask, direttrice artistica di Goodbye Silverston&Parteners, famosa agenzia pubblicitaria di San Francisco. La sua idea, di contenuto grafico ma di interesse sociale, è confluita nel progetto social “True Colors”, che attraverso il profilo Instagram @truecolors.official stimola a una riflessione sul reale quadro occupazionale delle aziende, prendendone in esame alcune tra le più influenti a livello internazionale.

Nei loghi realizzati da Rask, non più policromi come siamo abituati a vederli, i colori rispecchiano in percentuale il numero di professionisti bianchi e neri nella leadership di ogni società.

Scopriamo così che Adidas è white al 100%, mentre Nike si ferma all’85%, Netflix è al 94% e il gemello Hulu al 44%. Condé Nast (casa editrice, anche in Italia, di Vogue, Vanity Fair, GQ, Wired) ha una direzione bianca al 90%, Spotify e Tiffany&Co. all’88%, Amazon all’87%, Snapchat e L’Oréal all’86% e Microsoft all’81%. Poco meglio il 77% di Apple e McDonald’s, il 75% di Disney, il 71% di Starbucks, il 70% di Zoom. Senza dimenticare Twitter al 60% e Uber al 50%.

Numeri che stridono con le prese di posizione palesate pubblicamente, nell’ultimo periodo schierate a favore delle proteste mondiali per l’omicidio di George Floyd, che ha riacceso il sostegno al movimento attivista Black Lives Matter, nato nel 2013 in seguito all’assoluzione dell’assassino del diciassettenne afroamericano Trayvon Martin.

Pochi mesi fa, in quell’occasione, Amazon ha donato 10 milioni di dollari alle organizzazioni per la difesa dei diritti civili dei neri e ha mostrato solidarietà alla comunità degli impiegati, dei consumatori e dei soci, nella lotta contro il razzismo sistemico e l’ingiustizia. Una vicinanza manifestata anche da Adidas che, tramite i suoi profili social, ha dichiarato che “il successo sarebbe nullo senza gli atleti neri, gli artisti neri, gli impiegati neri e i consumatori neri”.

Mentre L’Oréal ha affermato di voler rimuovere termini come “sbiancante” dalle etichette dei propri prodotti, suscitando non poche polemiche, la Disney di Walt (quello accusato di sessismo e antisemitismo, che fece assegnare l’Oscar onorario all’afroamericano James Baskett, protagonista de “I racconti dello zio Tom”), ha segnalato ai fruitori del suo catalogo in streaming la presenza di titoli classici ma dalla “rappresentazione culturale obsoleta” che, in quanto “prodotti del loro tempo, possono rappresentare alcuni dei pregiudizi etnici e razziali che erano all’ordine del giorno”.

Iniziative solidali eterogenee che hanno attirato il consenso di una parte del pubblico. Viene spontaneo, a questo punto, chiedersi: la composizione del top management è frutto di meritocrazia e la comunicazione aziendale segue un indirizzo concreto o è solo un tentativo di edulcorare la realtà e tingerla di nero in nome del politicamente corretto che strizza l’occhio al marketing?

Se gli utenti – non più target ma prosumer (produttori e consumatori allo stesso tempo) – si legano a un marchio che mostra di avere un’identità visuale coerente a un sistema valoriale, si aspettano una totale autenticità, non limitata allo storytelling mediatico.

Come può maturare una brand loyalty verso imprese che celano rapporti di leadership disorganici e vertici poco, o per nulla, diversificati?

Quello che manca, nella maggior parte dei casi, è il diversity management, la “gestione delle diversità” tramite un approccio differenziato per lo sviluppo delle risorse umane, al fine di valorizzare il potenziale individuale per trarne vantaggi organizzativi ed economici, in un ambiente di lavoro inclusivo.

Questa branca gestionale, sviluppata nel quadro multiculturale degli Stati Uniti di fine anni Ottanta, ha soppiantato, almeno teoricamente, il modello radicato di lavoratore ideale: sano, di sesso maschile e dalla pelle bianca.

Ma la diversità di cui parliamo fa riferimento, ovviamente, oltre all’etnia e al genere, anche all’età, all’orientamento sessuale, politico o religioso, alla disabilità, allo status sociale. Caratteristiche che accettate e incorporate in un contesto lavorativo rappresentano un valore aggiunto, che incrementa la produttività, l’innovazione e la reputazione aziendale, il cosiddetto employer branding.

Nel nostro continente, le “pari opportunità” come principio giuridico, hanno trovato applicazione, tra l’altro, in numerose direttive europee che, in linea con la normativa comunitaria, vietano qualsiasi forma di discriminazione. In Italia, il dettato costituzionale e gli interventi legislativi in materia, tra cui le quote di accesso a cariche professionali per gruppi minoritari, hanno avviato il lungo percorso verso la parità.

Nella lotta tra etica e profitto, le aziende devono scegliere come essere davvero, non solo come presentarsi. Un cambiamento interno nella direzione dell’inclusività cambia i talenti da attrarre e alimentare, cambia la percezione del pubblico e la modalità di condivisione di valori, cambia la capacità di competitività sul mercato.